製薬会社への転職を目指す薬剤師の方にとって、製薬業界やそこで働く職種について正しく理解することは、志望動機を考える上で必要不可欠です。今回は、製薬業界の市場規模や社会的役割、主要職種の特徴と求められる専門性・スキルなどについて、詳しく解説します。

これから製薬会社への転職を検討されている方が、自分の強みをどのように製薬業界で活かせるか考えたり、志望動機を作成したりする際のヒントとして、ぜひご活用ください。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)製薬業界の基礎知識

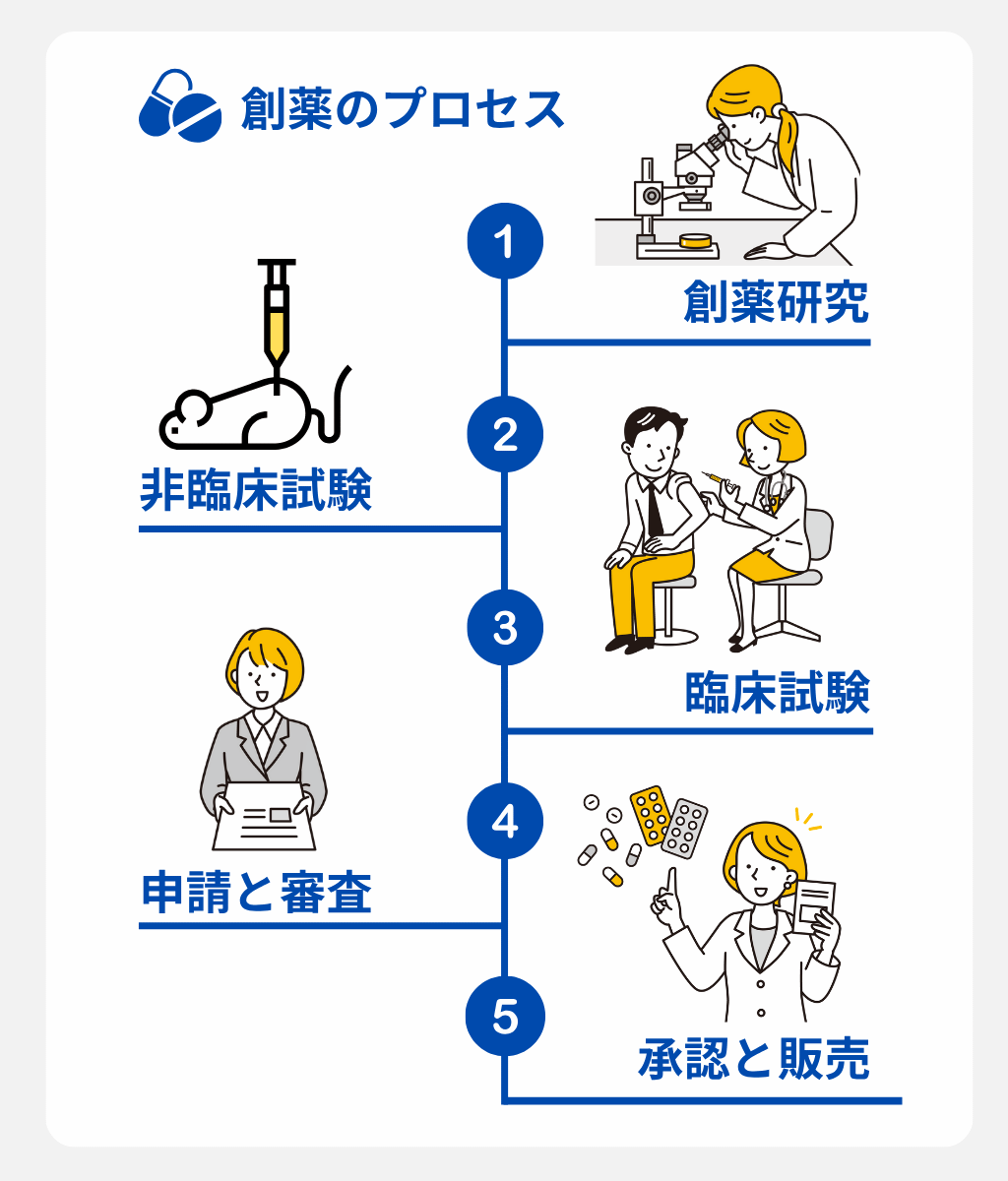

製薬業界は、国民の健康維持と疾病治療に貢献する医薬品を開発・供給する重要な産業です。日本は数少ないグローバルな創薬拠点の一角を占めており、現在、がんゲノム医療やバイオ医薬品、AI創薬など革新的な取り組みが進められています。

一方で、開発費の高騰や薬価改定による収益構造の見直し、後発品メーカーの体質強化など多くの課題も抱えています。薬剤師の皆さんには、医薬品の流通不良の形で実感があることでしょう。

現在、厚生労働省をはじめとする関係省庁が創薬環境や研究開発基盤の整備を進めており、日本発の医薬品の国際展開や医療系ベンチャーの育成が業界全体の活性化につながると期待されています。

製薬業界の市場規模

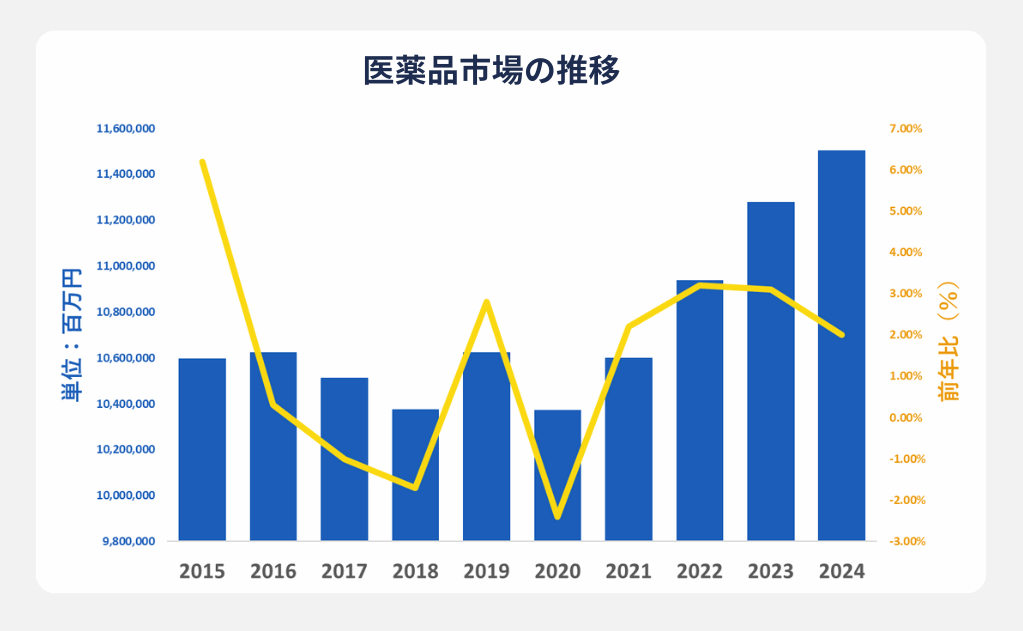

世界の医薬品市場は拡大を続け、2023年で約233兆円、2024年で237兆円でした。主要市場であるアメリカ、欧州、中国が成長をけん引する一方、日本市場は2023年で約10.6兆円、2024年で約11.5兆円とほぼ横ばいで推移しており、世界市場における成長率とは対照的な状況です。

しかしながら、日本は依然として世界第3位の市場規模を維持しており、グローバル戦略上の重要な拠点であることに変わりはありません。

2024年の薬効別の売上を見ると、国内では抗がん剤の売上が突出して高く、糖尿病治療薬、免疫抑制剤が続いています。高齢化により慢性疾患が増加し治療のニーズが高まっていること、代謝性疾患・心血管疾患への注目度の高いことが反映された結果でしょう。

今後は、世界のトレンドとしてバイオ医薬品や抗がん剤市場がさらに拡大していくと予測されます。日本でも、バイオ医薬品の開発や人材育成に政府の支援が得られるようになっています。

製薬業界が果たす役割

製薬企業は、人々の健康を支える基盤産業として、生活習慣病からがん、感染症、難病まで幅広い疾患領域で社会貢献しています。

近年では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受け、国内でのワクチンや治療薬の開発が加速し、国際的にもその役割の重要性が再認識されました。

特に、がんゲノム医療では、患者の遺伝情報に基づいた個別化治療の実現に向け、ゲノム情報管理センター(C-CAT)を中心とした全国的な医療ネットワークが構築されています。製薬会社でも、データを用いた医薬品開発などがおこなわれるようになってきました。

さらに、ベンチャー企業や大学発シーズの活用を促進する支援制度も整備されており、製薬業界は「創薬力の強化」と「国際展開の推進」という2つの軸で、今後も医療の革新に寄与していくことが期待されます。

製薬業界の職種と求められる人物像

製薬業界には、医薬品の研究・開発から販売後の情報提供や情報収集に至るまで、多岐にわたる職種が存在します。それぞれの職種が専門的な役割を担っており、協働することで安全で効果的な医薬品の開発・適正使用が実現されています。

近年では、従来の営業中心の人材に加え、医学的知識やデータ分析スキルを有する人材の需要が高まってきました。また、患者中心の医療やグローバル化に対応するため、倫理観やコミュニケーション能力、語学力といった総合的な素養も重視される傾向にあります。

職種ごとに求められる専門性を理解することは、今後のキャリアを充実させるための第一歩といえるでしょう。

各職種に求められる専門性

製薬企業で活躍するには、各職種の業務内容に応じた専門性と適性が求められます。

たとえばMR(医薬情報担当者)は医薬品の情報提供や収集を担うため、医療従事者との信頼関係を築くコミュニケーション能力と知識が必要です。

MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)は、医療従事者に対し、最新のエビデンスに基づいた医薬品の情報を提供する職種で、自社製品のプロモーションはおこないません。臨床研究や学会活動の支援などもおこなうため、高度な専門知識、語学力、統計など科学的な知識が必要です。

研究職や臨床開発職では、化学や薬理学などに関する専門知識とともに、データ解析能力や論理的思考力も求められます。

| 職種 | 役割 | 求められる専門性 |

| MR | 医療従事者への情報提供・収集 | コミュニケーション能力、医薬品知識 |

| MSL | 情報の提供・連携 | 医療に関する専門知識、語学力、科学リテラシー |

| 研究職 | 新規医薬品の開発 | 化学等の専門知識、分析力、創造性 |

| 開発職 | 治験の計画・実施・解析 | 論理的な思考、語学力、調整力、法的な知識 |

職種別の詳細解説

先ほどご紹介した職種について、それぞれもう少し詳しくご紹介します。

MR(医薬情報担当者)は、多くは製薬会社に所属し、自社の製品の効果や使用法、類似薬との違いなどについて情報を提供し、販売に繋げていく職種です。臨床現場での効果や副作用の状況について、情報収集する役割も担っています。

一方のMSLも、情報を扱うという点ではMRと似ていますが、自社の製品のプロモーションはおこなわないという点が異なる、全く別の職種です。海外では50年ほど前からある職種ですが、日本では2000年ごろから活躍し始めました。医師などとのディスカッションを通じ、ニーズや課題を探ったり、最新の治療法を普及させたりするのが役割です。

研究職は、新たな成分の発見や、製品の効果・安全性・副作用などの検証などをおこないます。製薬会社に欠かせない職種です。

開発職は、実際に新たな成分の製品化を目指す職種であり、臨床試験のコーディネートが主な業務となります。

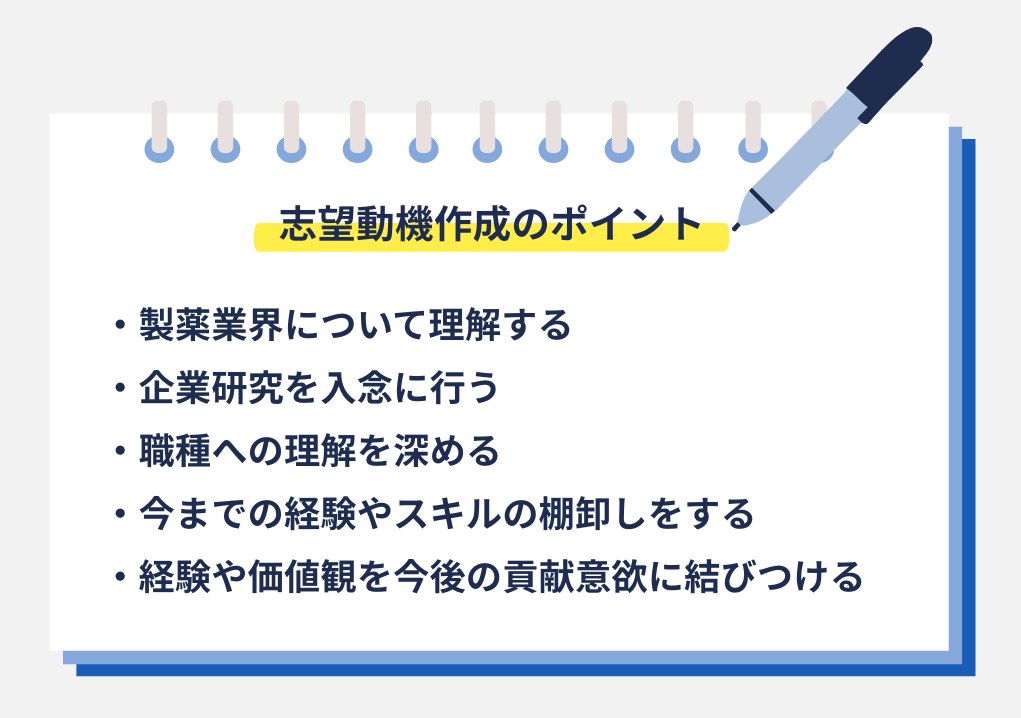

製薬会社の志望動機の基本

製薬会社への志望動機は、単に「やってみたい」気持ちを伝えるだけでは不十分です。自分の経験やスキルを、企業の事業内容や理念と結びつける論理的なストーリーが求められます。特に薬剤師としての専門性を活かしたいと考える場合、「その知識をどう活用し、どのような価値を提供できるか」を明確にし、志望動機に落とし込むことが大切です。

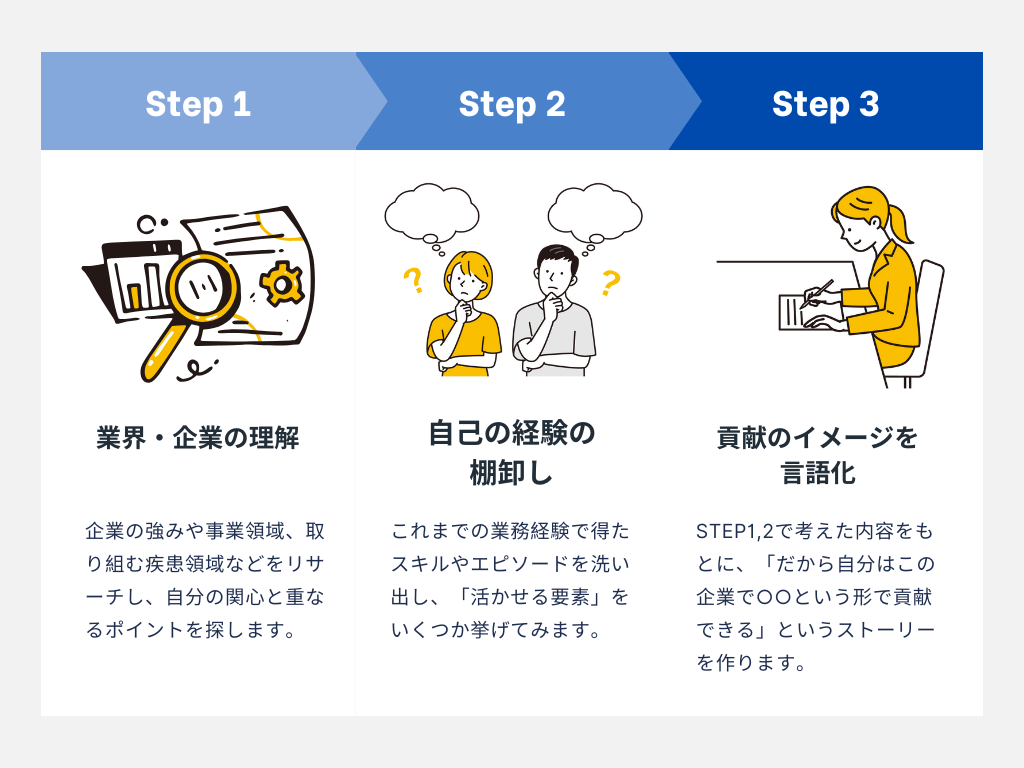

志望動機を作成する前に、次の3ステップで情報を整理してみましょう。

この流れを意識することで、抽象的な憧れではなく、説得力のある志望動機を作ることができるでしょう。

自分の強みを活かす

志望動機で差をつけるには、自分の強みが「応募先企業にとってどのような価値があるか」、具体的に提示することが重要です。

強みと言っても、「自分は普通の経験しかしていない」と悩んでしまうかもしれません。薬剤師としての専門性や患者対応経験はもちろん、情報収集力、コミュニケーション能力、課題解決力など、汎用的なスキルも強みになります。

たとえば「ガイドラインをもとに治療法の提案をした経験」は、MSL職での医師との学術対話に応用できると述べることで、経験が職種に直結する強みとしてアピールできるでしょう。また「副作用報告や医薬品管理の実務経験」は、ファーマコビジランスや品質保証業務でも活かせます。

強みは単なる過去の実績として提示するのではなく、未来にどのように貢献できるか、具体的に記載してください。強みと職種の接点を明確にすることで、志望動機の説得力は格段に高まります。

製薬会社の志望動機の評価基準

製薬会社への転職や就職を目指す際、志望動機は選考で極めて重要な評価項目です。製薬会社の求人はどれも倍率が高いため、志望動機を含めた書類の内容も、他の応募者と差をつける必要があります。

面接官に対し、「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」「なぜこの職種なのか」という3つの「なぜ」に明確に答えられるようにしましょう。志望動機を作成する際は、まず製薬業界の役割や社会的意義について理解を深めた上で、自分の経験や価値観とどのように接続できるかを考えることが重要です。

その上で、「自分が何を成し遂げたいのか」「どのように企業に貢献できるのか」という視点で、自身のスキルやバックグラウンドを結びつけていくと、説得力が高まるでしょう。特に中途採用では、医療系の知識だけでなく、前職の経験をどう活かすかという視点が評価されます。

面接官が重視する要素

中途採用において面接官が重視するのは、「即戦力性」と「転職理由」です。

とくに製薬会社では、高度な専門性や部門間連携が求められるため、「前職のスキルや経験がどのように活かせるか」「なぜ今このタイミングで製薬業界を選んだのか」が重点的に評価される傾向にあります。

同じ職種での転職を目指すのであれば、即戦力になるということを伝えるため、経験を数値化できるように準備しておくとよいでしょう。

また、転職が単なる環境のリセットではなく、キャリアにおける「戦略的な選択」であることが伝わると、印象が大きく変わります。製薬業界は未経験であったとしても、異業種で培った課題解決力やプロジェクトマネジメント経験などを、製薬業界でどう活かせるのか説明できれば、評価されやすいです。

説得力のある志望動機の構成要素

中途採用で他社と差別化できる志望動機をつくるには、「職種への理解」「経験の転用可能性」「貢献意欲」の3つを明確にすることが鍵です。

特に未経験分野への転職では、「前職での経験をどう活かし、どのように貢献するか」を具体的に語ることが、採用の決め手になることもあります。

たとえば、薬剤師からMR職を目指す場合で考えてみましょう。薬剤師として経験してきた「医師に対する提案力」や「ガイドラインや文献を正しく理解する力」などは、MR職としても活かすことができます。また、実際に患者と接して「新規医薬品の必要性」を実感し、普及へ強い思いを抱いている点も、強みとなりえるでしょう。

転職にあたり、どのような目的意識を持っているか伝えることで、説得力のある志望動機となります。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)製薬会社の志望動機のNGパターン

これまでの経験を活かして製薬会社に転職を目指す際、志望動機は個人の評価を左右する重要な要素です。しかし、企業のニーズに合致していない「もったいない志望動機」になっている方も少なくありません。

よく見られる「もったいない志望動機」の共通点は、志望する企業への理解が浅かったり、自分の強みとの接続が不十分だったりするケースです。とくに、異業種からの転職を目指す方は注意しましょう。製薬業界は医療への貢献意識やチーム連携、論理的思考力を重視するため、これらを欠いた志望動機は評価されにくくなります。

● 「薬剤師資格を活かしたい」という表面的な理由

● 「安定している」「夜勤がない」など待遇面ばかりの志望動機

● 「MR職に興味がある」と記載しているが、理由が繋がっていない

● これまでの業種へのネガティブな思いが出ている

こうしたNG例を避け、企業へ熱意や適性が伝わるような志望動機を作る必要があります。

不適切な志望動機の具体例

「病院薬剤師として忙しさに追われる日々を過ごす中で、よりワークライフバランスを整えられる環境を求め、製薬会社に関心を持ちました。」

→これは本音かもしれませんが、前職に対するネガティブな気持ちは良い印象を与えません。また、単に「逃げ」の動機であり、製薬業界に対する熱意や企業への貢献意欲が見えない点も、マイナス印象です。

「薬剤師として働く中でMRと接する機会も多くあり、興味が湧いて応募しました。」

→どのような点に興味が湧いたのか、具体性がなく、説得力に欠けます。

これらのNG例は、どちらも「なぜこの企業か」「どう活躍したいか」が欠けており、採用側にとっては「浅い志望動機」だと受け取られてしまいます。

製薬会社の志望動機企業研究の活用法

薬剤師が製薬会社への転職を成功させるには、志望動機を「自分の戦略と誠意を伝えるツール」として活用することが鍵です。そのために、企業研究を入念におこなう必要があります。

まずは企業の主たる事業領域(例:オンコロジー、希少疾患、感染症など)や製品、研究開発方針を確認しましょう。

さらに、IR情報や、採用ページに掲載されているミッション・ビジョン・バリュー(MVV)などを把握し、自分の志向やこれまでの経験と重ね合わせる視点が重要です。「なぜこの会社か」「なぜこの職種か」「なぜ今か」という3点を一貫したストーリーで語ることができれば、面接官の納得度が格段に上がります。

薬剤師としての知識や経験は、臨床現場と研究開発の橋渡し役として強みになり得るものです。それを「応募企業でどのように活かすか」に落とし込むことで、志望動機は戦略的な自己アピールの場へと変わります。

企業理念と価値観の結びつけ

製薬会社は、企業ごとに独自の理念や価値観を掲げています。たとえば「人々の健康に貢献する」や「新しい価値を創造する」などが多いです。

これまでの薬剤師としてのキャリアの中で「患者一人ひとりに寄り添う姿勢を大切にしてきた」「新しい業務にも積極的に取り組んできた」など、自分の実体験と企業の理念が類似する部分を探してみましょう。

このように、自己の価値観と企業理念を重ねることで、単なる「志望理由」ではなく「共に未来を創るパートナー」としての気持ちを伝えることができます。価値観の一致は、長期的な定着や活躍への信頼感にもつながるため、志望動機に深みを与える重要な要素です。

薬剤師転職エージェントなら「ヤクジョブ」

倍率の高い製薬企業への転職を成功させたいなら、入念な下準備が不可欠です。志望動機を含めた書類の準備や面接の対策について、専門家のサポートを得てみてはいかがでしょうか?

薬剤師の経験やキャリアを理解している転職エージェントだからこそ、あなたのこれまでのキャリアに基づく魅力を引き出し、転職を成功に導くことができます。

転職時期が明確でない方、自信がなく転職自体に踏み出せずにいる方も、まずはご相談だけでもかまいません。お気軽にお問い合わせください。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ

今回は、製薬業界の特徴や求められる人物像、志望動機を書く際に気をつけたいポイントなどについて解説しました。

製薬業界は、薬剤師資格を持つ方が活躍できる場の1つです。薬剤師としての知識や経験を活かし、研究・開発・情報提供といった多様なフィールドで活躍することが期待されます。転職活動においては、業界理解とともに、企業理念や職種の特性と自分の強みを丁寧に結びつけることが大切です。今回の記事が、理想のキャリア実現につながれば幸いです。