病院から調剤薬局へ転職する方や、ブランク明けで調剤薬局に復帰する方など、調剤報酬について苦手意識を感じている薬剤師も多いのではないでしょうか?

2024年度の調剤報酬改定では、医薬品の供給不安や薬剤師の賃上げといった調剤薬局が抱える課題の解決に向けた改定に加え、在宅医療の推進や医療DX化への対応など、近年の医療現場の変化を反映した多くの見直しが行われています。

本記事では、2024年度調剤報酬改定の概要やこれまでとの変更点、新設された項目について詳しく解説します。調剤薬局での仕事をスムーズに進めるためにも、ぜひ理解しておきましょう。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)調剤報酬点数とは?

まずは、調剤報酬点数とはどのようなものかを確認しておきましょう。

調剤報酬点数は、調剤薬局が医療保険制度のもとで医療を提供した際、その対価として国民健康保険や健康保険組合などの保険者から支払われる報酬です。「健康保険法」や「高齢者の医療の確保に関する法律」の規定に基づき「調剤報酬点数表」として公的に定められています。

調剤報酬点数表では、調剤に関するさまざまな行為が細かく項目分けされており、それぞれに点数が定められています。調剤の際に実施した行為を点数表の中からピックアップしたものが、請求点数となります。

薬局の明細には何が書かれている?

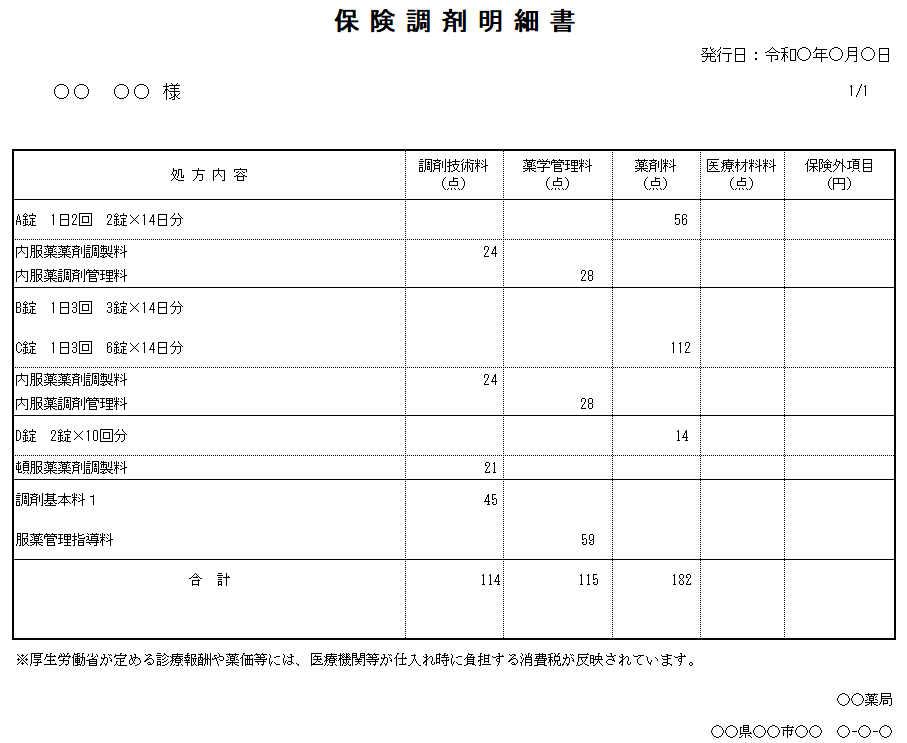

自分が勤務する薬局でどのような調剤報酬を請求しているかは、患者へ発行している「明細書」で確認できます。

明細書の見方としては、調剤報酬は大まかに調剤技術料・薬学管理料・薬剤料・特定保険医療材料料という4つの区分に分かれています。明細書では、それぞれの区分でどのような点数を請求しているのかを確認できます。

調剤報酬は1点=10円で計算されるため、合計した請求点数に対して10円をかけた金額が調剤薬局の報酬となります。患者は、加入している保険に応じて請求金額の3割や1割といった自己負担額を薬局の窓口で支払います。

続いては、薬局や患者ごとに違いの出やすい「調剤基本料」「服薬管理指導料」「薬剤料」について詳しく確認していきましょう。

調剤基本料とは

調剤技術料に分類される「調剤基本料」は、処方箋の受付1回ごとに請求できる基本料金のようなものです。薬局の立地や処方箋の受付回数などの施設基準によって点数が定められており、薬局によって請求できる点数が異なり、以下の施設基準によって区分されています。

● 処方箋の受付回数

● 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(処方箋集中率)

● 特定の保険医療機関との間での不動産の賃貸借取引の有無

● 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率

基本料の種類 | 調剤基本料1 | 調剤基本料2 | 調剤基本料3 イ / ロ / ハ | 特別調剤基本料 A / B |

| 点数 | 45点 | 29点 | 24点 / 19点 / 35点 | 5点 / 3点 |

| 主な薬局の種類 | 特定の医療機関が近くにない薬局あるいは個人経営の薬局 | 医療機関の門前やすぐ近くに構えている薬局 | チェーン展開している薬局 | 病院の敷地内にある薬局 ※Bは基本料の届出をしていない場合 |

国は、調剤薬局に対し、かかりつけ薬局としての機能を充実させ、地域医療への貢献を求めています。そのため、かかりつけ薬局として機能しにくい、いわゆる「大型門前薬局」や「敷地内薬局」が算定できる調剤基本料は低くなっています。

調剤基本料は、処方箋の受付回数や処方箋の集中率といった流動的な数値に応じて決まるため、年度途中などの中途半端なタイミングでも変更となる場合があります。頻繁に来局する患者などでは「会計金額が高くなった」といったトラブルにもつながりかねないため、自分の勤務する薬局は現在どの基本料を請求しているのかを確認し、適切に説明できるようにしておきましょう。

服薬管理指導料とは

薬学管理料に分類される「服薬管理指導料」は、患者に対して次の指導などを行ったときに算定できます。

● 薬剤情報提供文書(いわゆる薬情)の提供、基本的な説明

● 服薬状況などの記録(薬歴管理)、必要な指導

● お薬手帳への必要事項の記載

● 残薬確認にもとづく必要な指導

● 後発医薬品に関する情報提供

● 処方された薬剤の使用状況などの継続的な把握、必要な指導

患者に対して「おくすり手帳」の持参を促すために、手帳を持参すると服薬管理指導料の加算点数が軽くなり、窓口負担額が安くなるような仕組みとなっています。服薬管理指導料は、以下の3種類に分類されます。

1. 原則3カ月以内に同じ薬局に再度処方せんを持参し、お薬手帳を持参した場合:45点

2. 1.以外の場合:59点

3. 介護老人福祉施設などを訪問して指導を行なった場合:45点

おくすり手帳は、飲み合わせや重複投与を確認し、安全な服薬を支援するための大切なツールです。手帳を持参する習慣のない患者に対しては、窓口負担額が安くなる仕組みも説明し、おくすり手帳の持参を促しましょう。

薬剤料とは

「薬剤料」とは、医薬品そのものの値段のことです。保険給付の対象となる医薬品の価格は、「薬価基準」として厚生労働大臣によって公的に定められています。年々増加する医療費を抑制するため、調剤報酬改定のたびに薬価基準の引き下げが行われています。

医療費の抑制を目的として、国は「ジェネリック医薬品」の使用を推進しています。ジェネリック医薬品を選択することで、先発医薬品と比べて薬剤料を約2~7割抑えることができるケースが多く、患者に対しても積極的な利用を呼びかけたいところです。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同等の有効性や安全性が認められているだけでなく、錠剤やカプセルが小型化されていたり、苦みを抑えるためのコーティングが施されていたりと、より服薬しやすくなるような工夫・改良がされています。

「ジェネリックは何となく不安」という患者であれば、わかりやすい説明を行うことでジェネリックの使用を了承してもらえるケースも多くあります。医療費削減に貢献するためにも、具体的な薬剤料の差額を提示し、理解を求めましょう。

2024年度調剤報酬改定の変更点は?

2024年度の調剤報酬改定では、主に以下の3項目に焦点を当てて各種見直しが行われました。

1. 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

2. 質の高い在宅業務の推進

3. かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し

それぞれの項目についてどのような見直しが行われたのか、改定のポイントについて詳しく見ていきましょう。

地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し

調剤薬局の運営支援とスタッフの待遇改善を目的として、調剤基本料が見直されました。具体的には、調剤基本料1~3の点数引き上げや、特別調剤基本料に新たにAとBの区分が設けられました。

一方で、地域支援体制加算の点数引き下げと算定要件の変更、連携強化加算の算定要件と点数の見直しが行われました。また、医療DX推進の観点から、電子処方箋やマイナ保険証の利用率に応じた新たな評価が導入されています。

質の高い在宅業務の推進

より質の高い在宅医療を推進するため、小児医療や終末期医療にも対応できる薬局が評価対象となりました。具体的には、緊急訪問回数が多い薬局や、医療用麻薬注射剤を無菌調製できる薬局などが該当します。

また、在宅医療における多職種連携の重要性に着目し、退院直後の患者宅訪問やショートステイ利用者への服薬指導を行う薬局も評価対象となりました。

かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し

かかりつけ薬剤師以外の薬剤師でも、一定の条件を満たせば複数人で服薬管理指導料の特例を算定できるようになりました。これにより、担当薬剤師不在時でも同等のサービス提供が可能となり、患者の安心感向上に繋がります。

さらに、特定薬剤の説明時にRMP資料を使用する場合や、糖尿病・慢性心不全患者の経過観察と服薬指導を丁寧に行う場合も、新たな評価対象となりました。

変更項目と点数表

2024年度調剤報酬改定の主な変更項目と、変更前後の点数を一覧表でまとめました。

■2024年度調剤報酬改定の主な変更項目と点数表

| 変更された項目 | 改定前 | 改定後 |

| 調剤基本料1 | 42点 | 45点 |

| 調剤基本料2 | 26点 | 29点 |

| 調剤基本料3 (イ・ロ・ハ) | イ 21点 ロ 16点 ハ 32点 | イ 24点 ロ 19点 ハ 35点 |

| 特別調剤基本料 | 7点 | 特別調剤基本料A 5点 特別調剤基本料B 3点 |

| 連携強化加算 | 2点 | 5点 |

| 地域支援体制加算1 | 39点 | 32点 |

| 地域支援体制加算2 | 47点 | 40点 |

| 地域支援体制加算3 | 17点 | 10点 |

| 地域支援体制加算4 | 39点 | 32点 |

| 無菌製剤処理加算 (抗悪性腫瘍剤) | 混合のみ | 混合・希釈も算定 |

| 無菌製剤処理加算 (医療用麻薬) | 混合・希釈のみ | 混合・希釈・充填も算定 |

| 重複投薬・相互作用等防止加算 (残薬調整に係るものの場合) | 30点 | 20点 |

| 特定薬剤管理指導加算1 | 10点 | イ 10点 ロ 5点 |

| 嚥下困難者用製剤加算 | 80点 | 削除 |

| 吸入薬指導加算 | かかりつけ薬剤師指導料の加算としての算定は不可 | 30点(3月に1回まで) かかりつけ薬剤師指導料の加算として算定 |

特に注目すべきは、調剤基本料1~3が3点引き上げ、地域支援体制加算1~4が7点引き下げられている点です。薬局経営を維持するためには、この差の4点分をいかにほかの加算で補うことができるかがポイントとなってきます。

それぞれの項目の変更点について、具体的に見ていきましょう。

調剤基本料の引き上げ

調剤基本料1~3は、地域医療に貢献する薬局の整備や、薬局で働く職員の賃上げを促す目的で、それぞれ3点ずつの引き上げが行われています。

近年行われている政府主導の賃上げ施策を受け、非医療業界では大幅な賃上げが話題になることも増えてきました。しかし医療業界では、医療費削減の名目で厳しい報酬改定が続いたこともあり、これまでなかなか賃上げが進んで来なかった現状があります。

薬局は、地域の医療を支える上で重要な役割を担っています。薬剤師をはじめとする専門職の確保は大きな課題のひとつであり、調剤報酬の改定によって職員の待遇改善を後押しすることは、高品質の地域医療を安定して提供し続けるためにも不可欠であったといえるでしょう。

参考:令和6年度診療報酬改定と賃上げについて~今考えていただきたいこと(薬局)~|厚生労働省

特別調剤基本料の引き下げ

敷地内薬局が算定する「特別調剤基本料」がさらに引き下げられました。算定できる加算項目や薬学管理料も限定されることになり、敷地内薬局にとっては経営の面で厳しい改定となっています。

特別調剤基本料については、「特別調剤基本料A」(いわゆる同一敷地内薬局)と「特別調剤基本料B」(調剤基本料の届出がない薬局)の区分が新たに設けられ、どちらも点数が引き下げられています。

また、今回の改定では、調剤基本料2の算定対象薬局が拡大されています。処方箋受付回数が月4,000回超で、いわゆる医療モールに入っている薬局と実態が近い「受付回数上位3つの医療機関の処方箋集中率が合計70%超」の薬局が新たに算定対象となり、注目されています。

連携強化加算の引き上げ

「連携強化加算」はこれまで、「地域支援体制加算に該当する場合に算定可能」という要件がありましたが、今回の改定でこの要件は廃止されました。その代わりに、「都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けること」などが新たな要件として追加され、算定点数も2点から5点に引き上げられました。

ただし、以下に該当する場合は、連携強化加算を算定できないため注意が必要です。

● 特別調剤基本料Aを算定する薬局において、同一敷地内の医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出を行っている場合

● 特別調剤基本料Bを算定する薬局

地域支援体制加算の引き下げ

「地域支援体制加算」は、3点引き上げられた調剤基本料との調整のため、1~4全ての区分でそれぞれ7点ずつ引き下げられました。

地域支援体制加算の算定には、全区分共通の「体制要件」と調剤基本料の区分ごとに定められている「実績要件」の両方を満たす必要がありますが、どちらも見直しが入っています。

体制要件としては、全区分を対象に以下が追加されました。

● 健康サポート薬局届出要件と同様な48薬効群のOTCの取り扱い

● 緊急避妊薬の備蓄と体制整備

● たばこ販売禁止・薬局敷地内禁煙

● 在宅薬剤管理の実績 年間24回以上

● 集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合70%以上(従来は50%以上)

実績要件としては、全区分共通で、「小児特定加算」が追加されました。特に、地域支援体制加算1・2の実績要件は、満たすべき項目数が増加しています。それぞれの項目を確実にクリアできる仕組みを整えることが大切です。

無菌製剤処理加算の見直し

「無菌製剤処理加算」については、抗悪性腫瘍剤と医療用麻薬に関わる算定基準が変更されました。

抗悪性腫瘍剤については、これまで混合のみが無菌製剤処理加算の算定対象でしたが、今回の改定により希釈も算定可能となりました。抗がん剤調製における薬剤師の専門性と業務量が適切に評価されたといえるでしょう。

また、医療用麻薬については、従来の混合・希釈に加えて、新たに充填も無菌製剤処理加算の算定対象となりました。これにより、医療用麻薬を原液のまま注入器などに無菌的に調製した場合も算定可能となります。在宅医療や緩和ケアの現場で、医療用麻薬を用いた疼痛管理を必要とする患者に対し、薬剤師がより柔軟かつ適切に支援していくことが期待されています。

重複投薬・相互作用等防止加算の引き下げ

「重複投薬・相互作用等防止加算」のうち、残薬調整に係る処方変更があった場合の点数が30点から20点に引き下げられています。

残薬調整は薬剤師の重要な基本業務のひとつであるものの、特に地域の基幹病院などでは、医療機関と調剤薬局が事前に合意をすることで、疑義照会を省略し、事後報告で残薬調整できるような仕組み(プロトコル)も整いつつあります。

残薬調整はもはや対人業務よりも対物業務に近い位置付けにあり、対物業務よりも対人業務を評価する報酬改訂の流れの中で、このような引き下げが実施されたと考えられます。

特定薬剤管理指導加算1の引き下げ

「特定薬剤管理指導加算」(いわゆるハイリスク加算)についても見直しが行われ、ハイリスク薬に関して用法用量の変更や副作用の発現状況の変化があった場合などに薬剤師が必要と認めて服薬指導を行った場合の加算点数が「特定薬剤管理指導加算1(ロ)」として、従来の10点から5点へ引き下げられました。

ハイリスク薬が新規処方された患者へ必要な服薬指導を行った場合の加算点数は「特定薬剤管理指導加算1(イ)」として区別され、従来の10点から変更はありません。

ハイリスク加算については従来、ハイリスク薬が処方されている場合は漏れなく算定する、いわゆる「ベタ取り」も行われてきました。しかし、近年の個別指導では、加算の妥当性も厳しく判定される傾向にあり、ベタ取りには返還のリスクがあるといえるでしょう。

特に「特定薬剤管理指導加算1(ロ)」については、算定するか否かの判定が薬剤師以外のスタッフには難しい場合もあります。スタッフ間で連携し、必要な指導を行った場合に確実に算定していく仕組みを整えることが大切です。

嚥下困難者用製剤加算の廃止

「嚥下困難者用製剤加算」は廃止となりました。

従来は、粉砕調剤を行った理由によって「嚥下困難者用製剤加算」か「自家製剤加算」を選択していましたが、2024年度の改訂で薬剤調製料における薬剤調製行為の評価が整理され、粉砕調剤を行った際の評価は自家製剤加算に一本化されています。

吸入薬指導加算の見直し

「吸入薬指導加算」についても算定基準の見直しが行われ、これまで算定対象とならなかったかかりつけ薬剤師指導料を算定しているケースで吸入指導を実施した場合でも算定が可能となりました。

最近では、処方箋に吸入指導の指示コメントを記載してくれる医師も増えてきています。特に高齢の患者では自己流の手技で吸入し、治療効果が上がらないケースも良く見られます。良く処方される吸入薬については、あらかじめ指導文書とデモ機を準備しておくなど工夫し、確実に指導を実施しましょう。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)新設項目と点数表

2024年度調剤報酬改定の主な新設項目と、変更前後の点数を一覧表でまとめました。

■2024年度調剤報酬改定の主な新設項目と点数表

| 新設された項目 | 点数 |

| 医療DX推進体制整備加算 | 4点(月に1回) |

| 在宅薬学総合体制加算1 | 15点 |

| 在宅薬学総合体制加算2 | 50点 |

| 特定薬剤管理指導加算3 | 5点 |

| 調剤後薬剤管理指導料1 | 60点(月に1回) |

| 調剤後薬剤管理指導料2 | 60点(月に1回) |

| 服薬情報等提供料2 (イ・ロ・ハ) | 20点(月に1回) |

| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 夜間訪問加算 | 400点 |

| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 休日訪問加算 | 600点 |

| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導 深夜訪問加算 | 1,000点 |

| 在宅移行初期管理料 | 230点(1回に限り) |

| 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2 | イ 40点 ロ 20点 |

| 外来服薬支援料2 施設連携加算 | 50点(月に1回) |

特に注目すべきは、在宅に関する新設項目です。薬局の経営を維持するためには、在宅への取り組みが不可欠となってきているといえます。

それぞれの新設項目について、具体的に見ていきましょう。

医療DX推進体制整備加算

近年、医療分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は喫緊の課題となっています。

2024年度の調剤報酬改定では、薬局における医療DX推進を後押しするため、「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。電子カルテの普及が進む一方で、薬局における電子処方箋の受付やマイナンバーカードの健康保険証利用などは遅れている現状があり、患者情報の共有や連携を強化し、より安全で質の高い医療を提供するためには、薬局におけるDX推進が不可欠です。

具体的には、以下の要件を満たす薬局が、実績に応じて7点・6点・4点のいずれかを月1回算定できます。

● 電子レセプトによる診療報酬請求

● 電子処方箋の受付体制

● マイナ保険証受付の実績など

在宅薬学総合体制加算1・2

高齢化が進む日本では、在宅医療のニーズがますます高まっており、2024年度の調剤報酬改定では、在宅医療を包括的に評価する「在宅薬学総合体制加算」が見直されました。

具体的には、在宅薬学総合体制加算1(15点)と在宅薬学総合体制加算2(50点)の2つの区分があり、加算1は在宅医療を行う上で基本的に必要な事項(訪問薬剤管理指導、服薬指導、薬学的管理など)を網羅していれば算定可能ですが、加算2は加算1の要件に加え、より高度な体制(クリーンベンチの設置、麻薬の備蓄、ターミナルケアや小児在宅医療への対応など)が必要です。

特定薬剤管理指導加算3

2024年度の調剤報酬改定では、重点的な説明が必要なリスクの高い医薬品について、より質の高い服薬指導を推進するため、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき、医薬品メーカーが作成した資材(いわゆるRMP資材)を使用して服薬指導を実施した場合に、5点を算定できます。

良く処方される対象薬剤については、あらかじめ製薬メーカーからRMP資材を取り寄せておくなど工夫し、指導に活用しましょう。どの薬剤でRMP資材が整備されているかは、医薬品医療機器総合機構(Pmda)のサイトで確認できます。RMP資材は、廃止になったり内容が変更されたりする場合もあります。薬局で準備しているRMP資材が最新のものかどうかも、定期的に確認しておくことが大切です。

調剤後薬剤管理指導料1・2

慢性疾患患者は、長期にわたる薬物療法が必要であり、調剤後も患者の状態を把握し、適切な薬学的管理を行うことが、治療効果の向上や副作用の軽減に繋がります。

2024年度の調剤報酬改定では、慢性疾患患者に対する継続的な薬学的管理を評価するため、「調剤後薬剤管理指導料」が新設されました。具体的には、糖尿病患者(調剤後薬剤管理指導料1)と慢性心不全患者(調剤後薬剤管理指導料2)が算定対象です。

服薬情報等提供料2(イ・ロ・ハ)

患者の服薬情報を他職種と共有し、連携を強化するため、「服薬情報等提供料」が見直され、2024年度の調剤報酬改定で「服薬情報等提供料2(イ・ロ・ハ)」(20点)が新設されています。

在宅医療や地域包括ケアにおいては、医師だけでなく多職種間の連携が不可欠であり、患者の服薬情報を共有することで、より安全で適切な薬物療法を提供できます。具体的には、ケアマネジャーやリフィル処方箋調剤に関する医療機関への情報提供が評価されるようになりました。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算

在宅医療における緊急時の対応を充実させるため「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」が見直され、夜間訪問加算400点、休日訪問加算600点、深夜訪問加算1,000点が新たに設けられました。

在宅医療では、患者の状態が急変した場合に、迅速かつ適切な対応が求められます。緊急時の訪問薬剤管理指導を充実させることで、患者の不安を軽減し、安心できる在宅医療を支援するとともに、対応にあたる薬剤師の負担にも配慮されています。

在宅移行初期管理料

退院後の患者を在宅療養にスムーズに移行させるため、「在宅移行初期管理料」が新設されました。具体的には、退院直後などに臨時で患者の家を訪問し、他職種と連携した上で必要な指導を実施した場合に230点を算定できます。

退院直後の患者は、環境の変化や服薬管理に不安を感じることが多いため、薬剤師が他職種と連携し、早期に適切な支援を提供することで、在宅療養へのスムーズな移行を促す狙いがあります。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2

在宅患者の重複投薬や相互作用を防止するため、「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2」(残薬調整は20点、それ以外は40点)が新設されました。

在宅医療に関わる薬剤師は、患者の服薬状況を把握し、処方医と連携して重複投薬や相互作用を防止する必要があります。在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2は、処方箋の交付前に医師へ処方内容を提案し、提案が反映された処方箋を受付した際に算定できます。

外来服薬支援料2 施設連携加算

特別養護老人ホームなどと連携する薬局が外来服薬支援料2を算定し、入所時の薬剤整理などを行った場合に算定できる「施設連携加算」が新設されました。

高齢者の薬物療法においては、多剤併用や残薬の問題が課題となっており、施設との連携を通じて、より適切な薬物療法を提供する必要があります。施設と連携して患者の入所時に薬剤の整理などの服薬支援を実施した場合に50点を算定できます。

あなたに合った職場をお探しします

👉薬剤師の転職相談はこちら(無料)まとめ

2024年度の調剤報酬改定では、地域医療における薬局・薬剤師の役割拡大と、患者への質の高い医療提供を目指した多くの改定が実施され、薬剤師の果たすべき役割はますます大きくなってきています。

改定内容は多岐にわたるため、薬局の状況に合わせて関係の深い項目からひとつひとつ理解し、患者のニーズに合わせて着実に取り組んでいくことが重要です。